お疲れ様です、もちゅです。

本日は今層がかなり厚くなっている10,000万円近辺で買えるラピトリキーボードの紹介になります。

その名も、

EPOMAKER HE68

こちらは非常に性能の高いラピトリキーボードになっており、価格は現在のAmazon価格でギリ10,000円代、クーポン適用で8,000円ちょいで購入可能です。

性能について簡単に触れると、

RT最短0.01mm

デッドゾーンの調整可能

キャリブレーション機能搭載

低遅延・高ポーリングレート

といった具合に必要十分以上の性能になっています。

また、キースイッチにはボックスステムを採用した自社製スイッチを搭載しており、動作の安定性に関しても申し分なさそうです。

そんな「EPOMAKER HE68」について、あますことなくレビューしていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。

| メリット | デメリット |

| 少し前ならトップを取れるだけのラピトリ性能 ソフトウェアでの自由度が高い 自社製キースイッチの軸ブレが少ない Fnキーの場所を変更できる 1万円以下 | 打鍵音・打鍵感は若干微妙 ソフトウェアが日本語に非対応 公式の商品ページにラピトリ周りの詳細が無い WEBドライバーではない |

| メリット |

| 少し前ならトップを取れるだけのラピトリ性能 ソフトウェアでの自由度が高い 自社製キースイッチの軸ブレが少ない Fnキーの場所を変更できる 1万円以下 |

| デメリット |

| 打鍵音・打鍵感は若干微妙 ソフトウェアが日本語に非対応 公式の商品ページにラピトリ周りの詳細が無い WEBドライバーではない |

「EPOMAKER HE68」ってどんなキーボード?

スペック表

| 「EPOMAKER HE68」のスペック | |

|---|---|

| キー配列 | 65% 英語配列(ANSI US) 67キー |

| 接続方式 | US |

| ケース素材 | ABSプラスチック |

| キースイッチ | Epomaker 磁気ピンクスイッチ |

| RT | 最短0.01mm (0.01mm刻みで調整可) |

| AP | 最短0.1mm(0.01mm刻みで調整可) |

| カラー | ブラックレッド ホワイトパープル |

| 参考価格 | 9,300円 公式販売ページ |

「EPOMAKER HE68」の詳細スペック

| 「EPOMAKER HE68」のスペック | |

|---|---|

| キー配列 | 65% 英語配列(ANSI US) |

| キー数 | 67キー |

| 接続方式 | US |

| ケース素材 | ABSプラスチック |

| プレート材質 | アルミニウム合金板 |

| フレックスカット | なし |

| 内部構造 | ガスケットマウント |

| PCB | 材料 : FR4 厚さ : 1.6mm |

| 静音化構造 | PPROサンドイッチフォーム シリコン底パッド |

| キースイッチ | Epomaker 磁気ピンクスイッチ |

| RT | 最短0.01mm (0.01mm刻みで調整可) |

| AP | 最短0.1mm(0.01mm刻みで調整可) |

| キーキャップ | PBTダブルショット (チェリープロファイル) |

| RGB | 南向き |

| ポーリングレート | 8000Hz |

| 遅延 | 0.125ms |

| サイズ | 327.61×112.9×39.85mm |

| カラー | ブラックレッド ホワイトパープル |

「Epomaker 磁気ピンクスイッチ」スペック

| スイッチタイプ | 磁気スイッチ |

|---|---|

| 移動距離 | 3.5±0.1mm |

| フォーストラベル | 45±5gf |

| 初期力 | 30gf以上 |

| エンドフォース | 55gf 最大 |

| 初期磁束 | 95±15GS |

| 底部磁束 | 580±50GS |

「EPOMAKER HE68」の特長

- 最強に迫る勢いのラピトリ性能

- SOCD等の各種機能あり

- ガスケットマウント構造

- ボックスステム採用の自社製スイッチ搭載

- 65%のコンパクトキーボード

- 1万円以下で購入可能

特徴をざっとあげるとこんな感じです。

スペック表と照らし合わせてみると分かると思うのですが、1万円以下で買えていいスペックじゃないんですよね。

以前レビューした「ATK RS7 PRO」を次世代のラピトリキーボードとか言って紹介しましたが、このHE68は間違いなくその性能を上回ってきており、そちらよりも価格は半分以下なんです。

正直わけがわかりません。

ラピトリは0.01mmスタートの0.01mm刻み、遅延に関しては0.125ms、ポーリングレートは8000Hzと数値通りの挙動をするのであれば、確実に1万円以下のトップに君臨するかと思います。

また、キースイッチに自社製の物を使用している点にも注目したく、この性能を出せる磁気スイッチと言えばGかKの2択なはずなのに、そこへ自社製を搭載して実現しているので、個人的にかなり衝撃を受けています。

流石EPOMAKER!

自社スイッチの打鍵感・打鍵音に期待したいですね。

「EPOMAKER HE68」の開封と外観

開封

では早速開封行きます。

EPOMAKERさんって、製品によって毎回化粧箱のデザインを変えてくるから凄いんだよね。

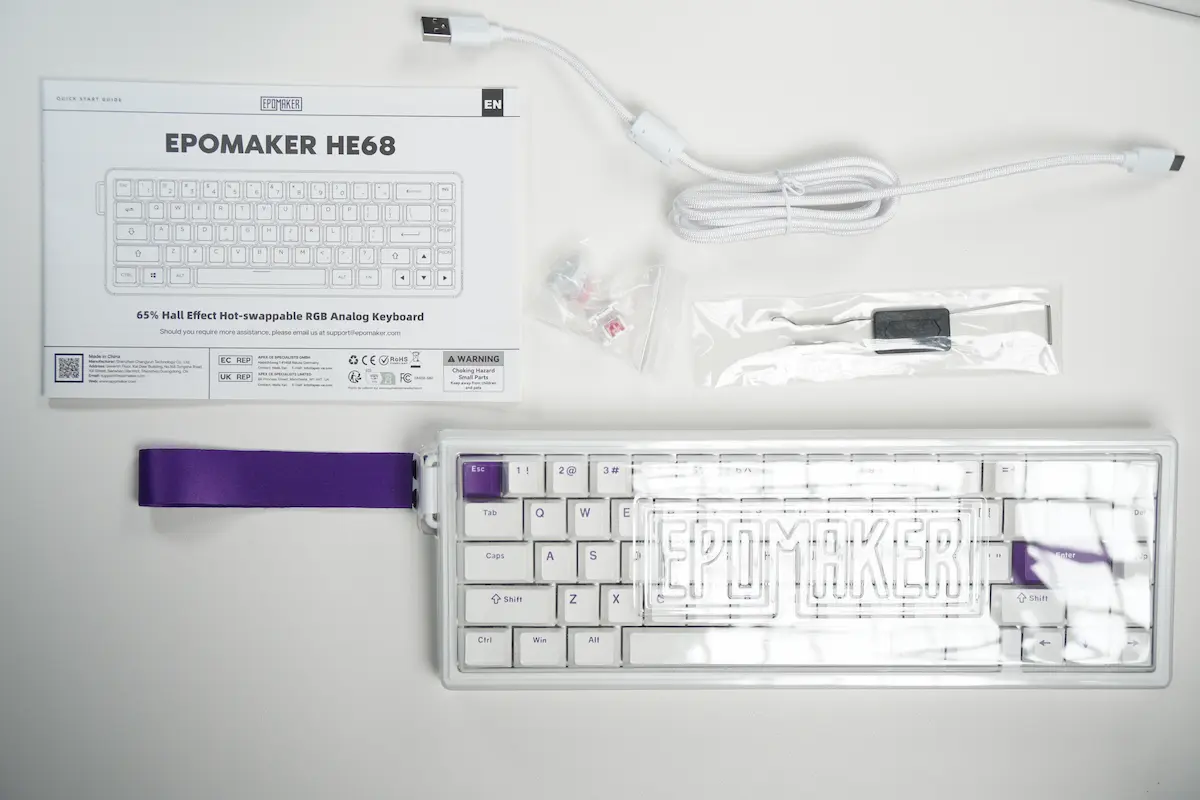

蓋を開けるといいきなり説明書、そして袋に包まれたキーボードの上に透明な蓋がかぶさっていました。

上部には付属品類が入っています。

- キーボード本体

- Type-C to Aのケーブル

- キープラー

- 予備スイッチ × 3

- 説明書

- 透明蓋

付属のケーブルは布素材の太めの物が入っていて、色はシルバーっぽいホワイトになっています。

予備のキースイッチと、キーキャップ・キースイッチが外せる工具が入っている点、透明蓋が入っている点は非常にポイントが高いすね。

EPOMAKERさんは付属品をケチりすぎないから好きです。

外観を写真でチェック

続いて外観を見ていきます。

色はホワイトがメインの紫がサブとして使われています。

文字の印字や「Enter」「Esc」の2つのキーが紫色ですね。

キーキャップの質感はPBTの中でもザラザラ感がかなり強い方で、触り心地が気持ちい訳では無いですが、手汗をかいた状態でも安定したキー入力がしやすいようになっています。

ダブルショットを採用しているので、印字が剥げてくるといった事も無さそうです。

ケースは上面の縁の部分がツヤツヤ仕様、それ以外は普通のサラサラとした質感になっています。

ツヤツヤ部分で光が反射するため、プラスチック特有のチープ感などは感じず、高級感とまでは言いませんが、特別感みたいなのを感じます。

縁がツヤツヤ仕様になっているのって結構珍しいですよね。

ケースの下側面にロゴマークが印字されています。

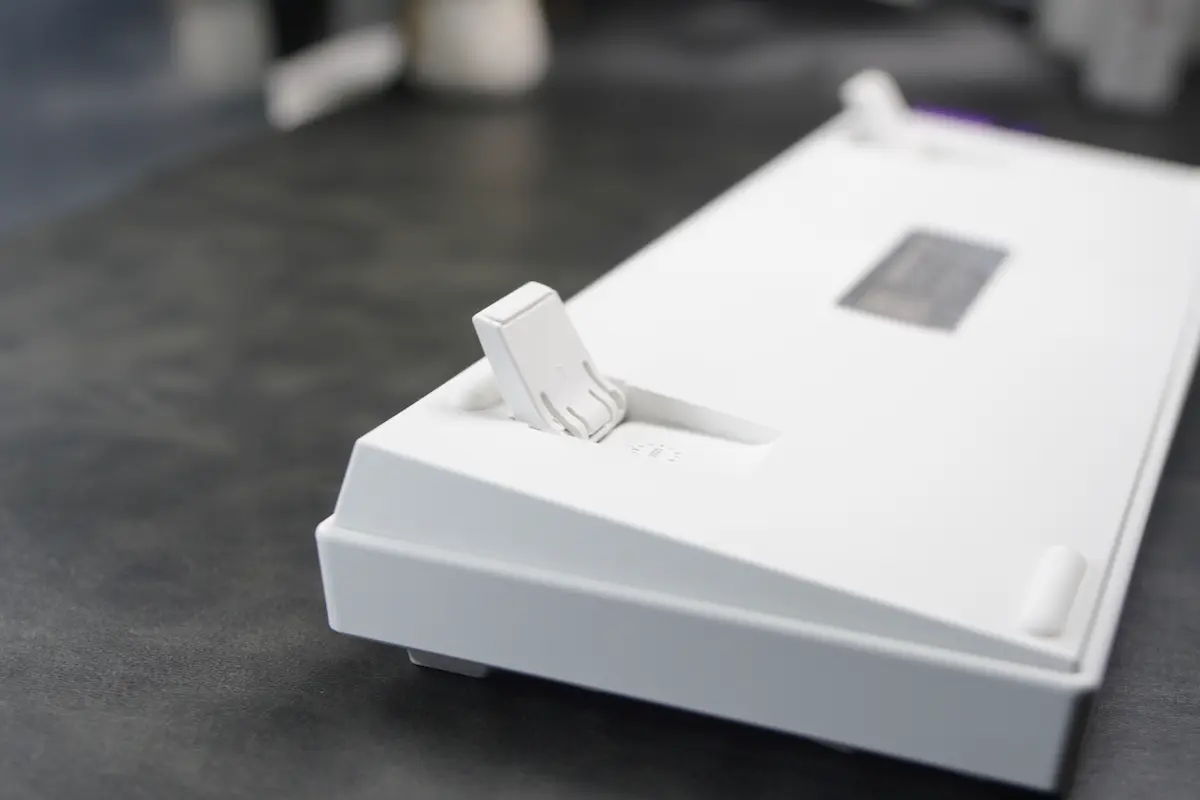

裏面は4カ所に滑り止め、中央には各種マークが入ったメタルプレートみたいなのが付ています。

角度調節は3段階で可能になっています。

上側面にはType-Cの端子と「Win/Mac」を切り替えるスイッチが付いています。

そして特徴的なのが左側に付いているストラップです。

最近のラピトリキーボードでちょいちょい見かけるこちらのストラップですが、この部分に機能性を感じられないのは正直なところ。

完全におしゃれで付いてますよね。

ただ、このストラップに使われている布の質感が異様に高い。

ネクタイのような質感です。

外観は以上になります。

全体を通して結構質感は高めとなっていて、1万円以下だからと言ってクオリティを下げている感じは全く無かったです。

ホワイトデスク環境とかに結構良さそうです。

「EPOMAKER HE68」の使用感

ラピットトリガーは0.01mm単位で調節可能

| アクチュエーションポイント(AP) | 0.1mm ~ (0.01mm刻み) |

|---|---|

| ラピットトリガ―(RT) | 0.01mm ~ (0.01mm刻み) |

| デッドゾーン(ボトムのみ) | 0.00mm ~ 1.00mm(0.01mm刻み) |

| キャリブレーション機能 | |

| 誤入力防止機能 | |

| DKS機能 | |

| MT機能 | |

| TGL機能 | |

| SnapKey(SOCD)機能 | |

| 入力モニタリング機能 |

※DKS、MT、TGL、SOCD等は競技系ゲームでの使用を控えることを推奨します。

ラピトリ周りの性能をザッと上げてみましたが、こんな感じです。

このあたりのスペック詳細が公式ページに載っていないのが疑問で、公式さんはこの製品を売る気があるのかな、と思ってしまっています。

そのため、これらの数値はソフトウェア上で設定できる数値・機能を元に記載しております

ただ、数値を見るとかなり凄い性能になっており、この部分を売りにしていきたいレベルで高いです。

各数値を0.01mm単位で調節できる上に、デッドゾーンも0mmから調節可能で、現行の上位モデルのラピトリキーボードと肩を並べる性能になっています。

また、キャリブレーション機能も搭載しているため、キースイッチの交換も環境問わず安定して使用できる点もポイント高いですね。

ここで1つ朗報で、自社製のスイッチがその他磁気スイッチと互換性がある可能性が高いです。

という事で手元にある「Gateron Magnetic Jade」を取り付けて、キャリブレーションして使用してみましたが、普通に使用できました。

ただ、ここでちょっと疑問が出てくるんすよね。

ボックスステムを採用していない「Gateron Magnetic Jade」が、RT0.01mmかつデッドゾーン0の環境で安定して動作するはずがないんです。

以前レビューした「ATK RS7 Pro」の際にもお伝えしましたが、このスイッチは軸ブレにより0.04mm程度のズレが生じるため、移動キーを底打ちした際に意図せず入力切れが起こります。

この点を考えるとボトムデッドゾーンは完全な0では無さそうですね。

とは言え、私の環境では数値等を計測する事が出来ないため、あくまでも推測での話という事を念頭に置いておいてください。

安定性をゲームでチェックしてみた

ラピトリキーボードと言えば入力切れです。

なので2時間ほどゲームでテストしてみました。

AP : 0.10mm

RT : 0.01mm

デッドゾーン : 0.00mm

(全てのキーをこの数値にしています。)

誤操作防止機能はオフ

SOCD等の機能もオフ

使用してみた感想としては、入力切れを含む誤動作は1度も起こりませんでした。

あまりにも安定し過ぎて驚きを隠せません。

体感での話になりますが、APやRTともに数値通りに機能している感じがしていて、今手元にある1番性能の高い「ATK RS7 Pro」とも遜色ない使用感でした。

打鍵感はクセがありつつも打鍵音のクオリティが高い

打鍵感・打鍵音についてです。

打鍵感

打鍵感に関しては完全にゲーム特化な打鍵感に感じました。

と言うのも、入力し始めは少し軽く、底打ち時から戻す際の反発力が結構強めの設計になっており、よりゲームで俊敏な操作ができるような感じます。

全体を通して押加圧は重めです。

ガスケットマウント構造のおかげで、入力時の力がうまく吸収される感覚があって、激しめのキー入力をした際でも、指に負担がかかりにくく感じました。

文字入力に向くかと言ったら微妙なところですが、重めの打鍵感が好みな方にはグッと刺さる性能な気がします。

打鍵音

打鍵音に関してはYoutubeにて上げておりますので、まずはそちらでご確認ください。

「そこそこうるさめ」ってのが正直な感想ですね。

GateronのJadeシリーズとTTCの万磁王の中間、どちらかと言うとJadeよりみたいな音です。

パチパチ系では無く、バチバチ系の音で、厚みが感じられます。

また、ルブが甘い感じがしていて、スイッチ内部から擦れるような音が若干聞こえてきます。

個人的にはイマイチで、万磁王よりはいい音だけど、Jadeシリーズほど洗練された音では無い印象です。

ただ、このスイッチを採用したEPOMAKERさんが作る本気のフルアルミケースの打鍵音が非常に気になります。

現状ではアルミケース版は無いので、今後出てきてくれたら嬉しいです。

自社製のスイッチがボックスステム採用で優秀

EPOMAKER HE68には自社製のマグネティックスイッチが使われているのですが、こちらのスイッチの実力が相当高いように感じます。

ボックスステム採用かつマグネットが中央に設置されているタイプで、安定感がかなり高い造りになっています。

実際に底打ち時の軸ブレはかなり少なく、先ほどもお伝えしましたが、RT0.01mmの最短設定でも安定して動作してくれます。

自社開発でこのクオリティの物を出せるあたり、流石は大手キーボードメーカーのEPOMAKERといった所でしょうかね。

また、今主流となっている他のマグネティックスイッチと同じ規格を採用していそうな点もポイント高いです。

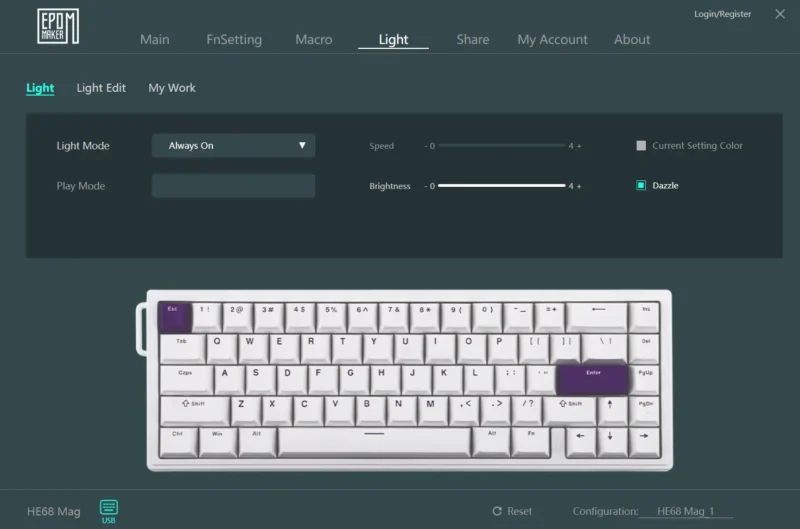

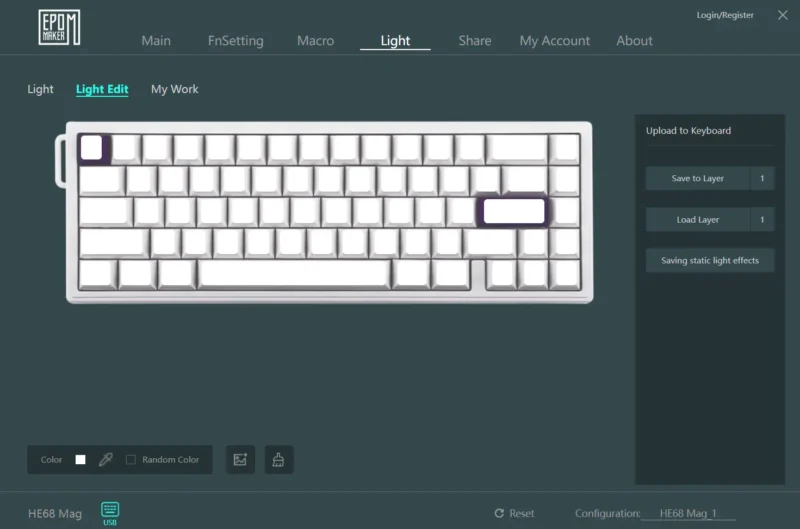

ライティングは奇麗で自由度も高め

ライティングは奇麗です。

内部の一番上のプレートにシルバーのラメが入った物が使われているため、そこへかすかに光が反射してふんわりとした柔らかいライティングになっています。

印字は透過しないタイプです。

ソフトウェアでは結構自由なライティング設定が可能になっています。

各種ライティングエフェクトはもちろん、キー1つ1つに違う色を割り当てる事も可能です。

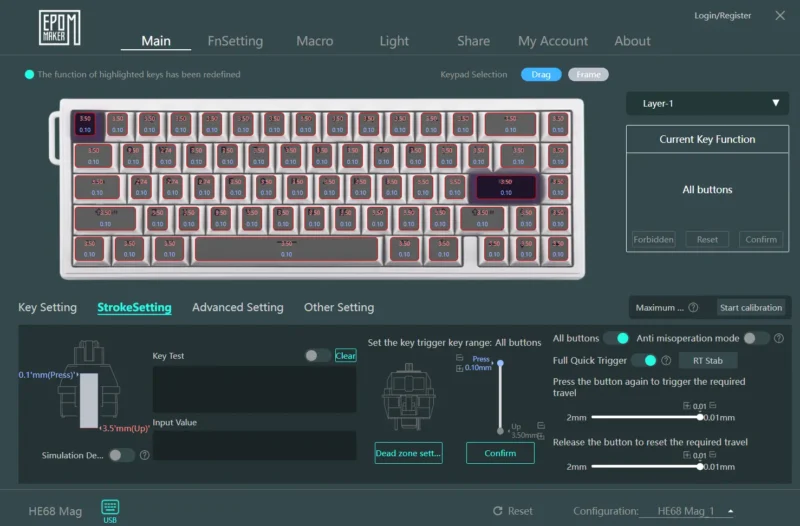

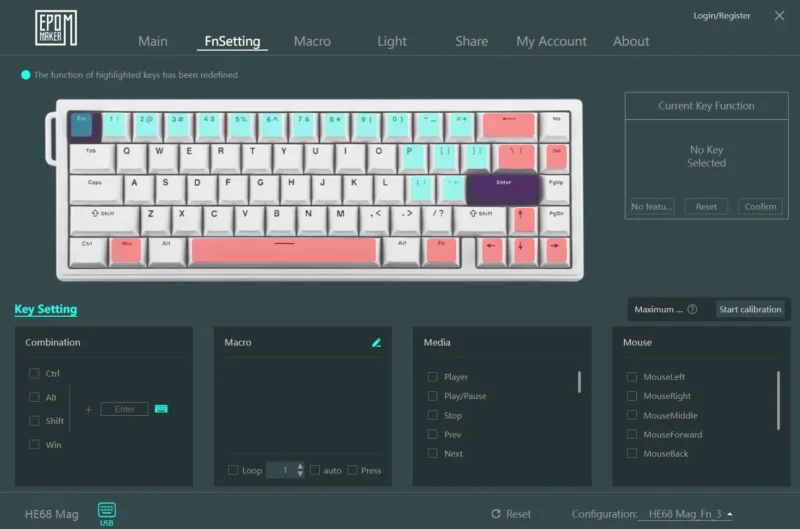

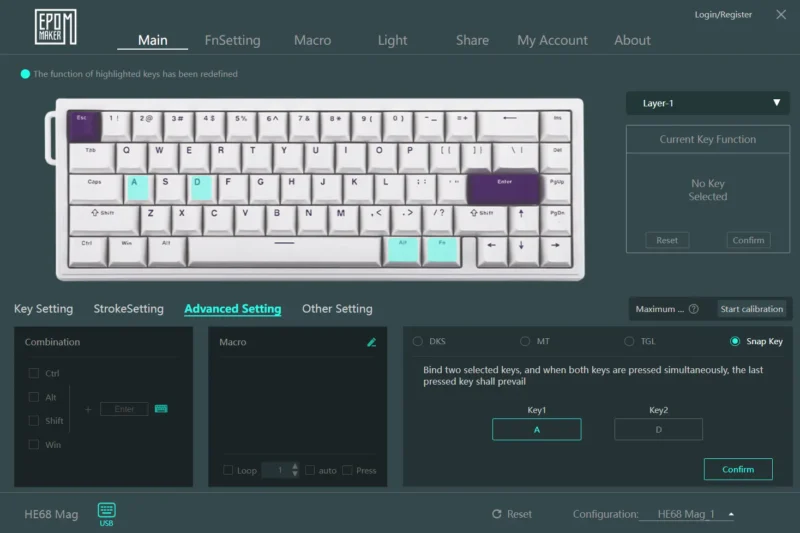

「EPOMAKER HE68」のソフトウェア解説

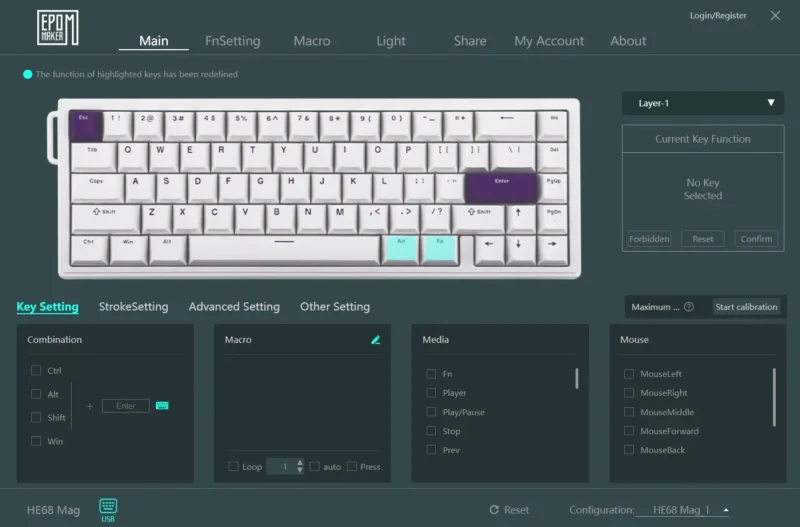

EPOMAKER HE68にはソフトウェアがあるのですが、そちらが日本語に対応していないのと、機能が多すぎてごっちゃっとしているため、ラピトリキーボードが初めての方には少々分かりにくくなっています。

そのため、この章ではラピトリ周りの設定に関して細かく解説していきます。

設定の際の参考になれば幸いです。

また、コメントでの質問にも可能な限り対応していきますので、分からない点がありましたらご質問ください。

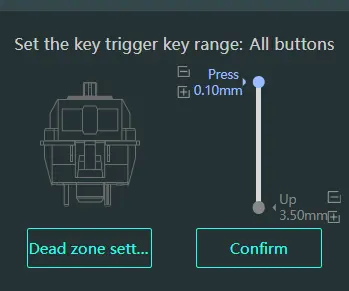

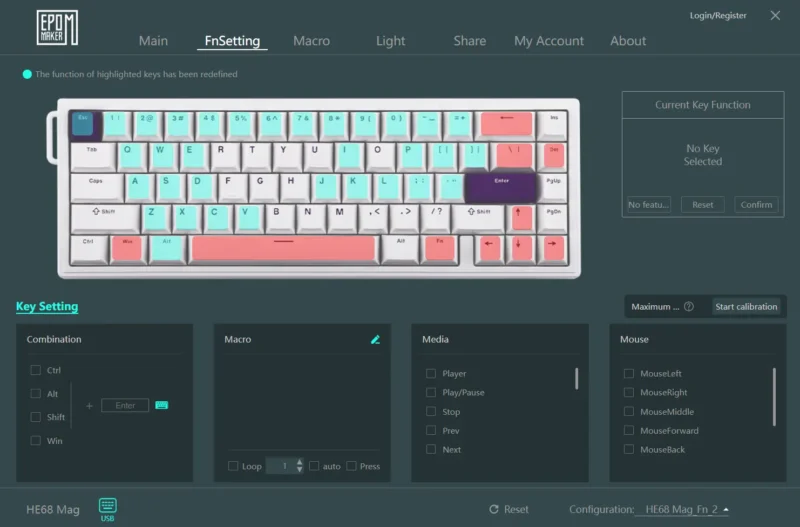

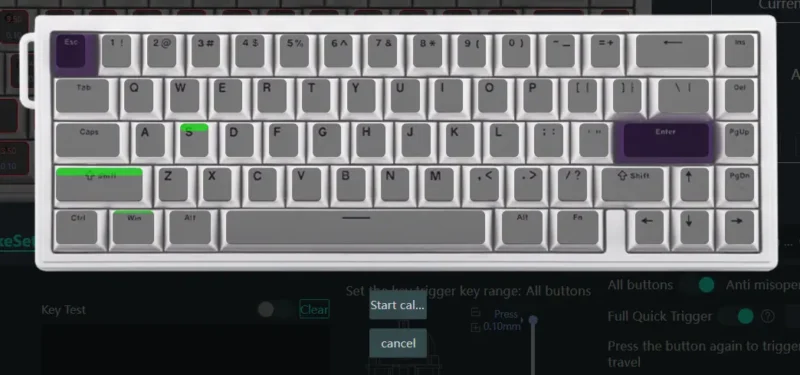

ラピットトリガ―の設定方法

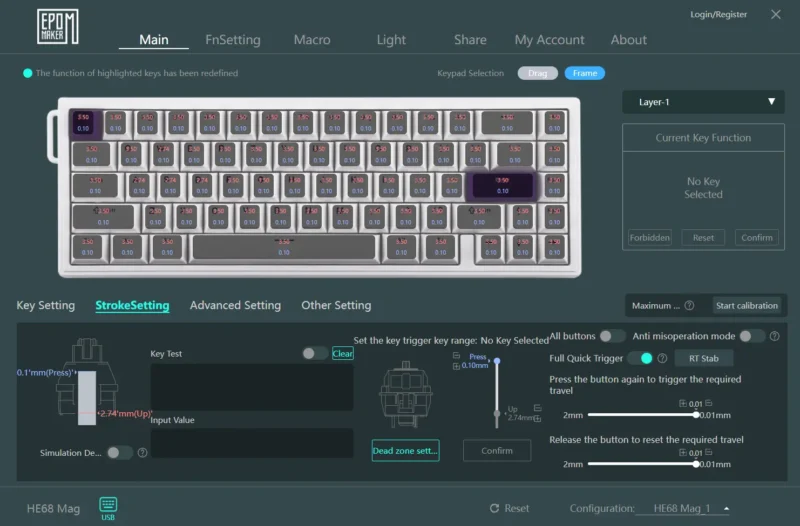

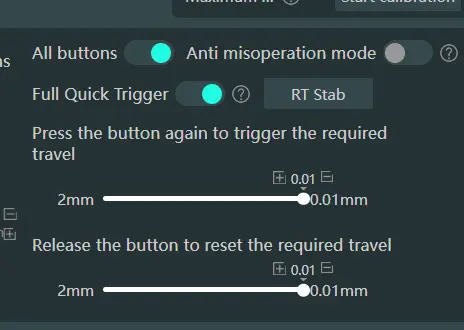

ラピトリの設定をするためにはまず『Full Quick Trigger』をオンにしましょう。

これを押さなければラピトリは使えません。

オンにすると画像2枚目のように右下に何か2つの数値を弄る部分が表示されると思います。

こちらがラピトリの数値になります。

上部のキーボード部分から設定したいキーを選択します。

全てのキーを選択したい場合は右下にある「All buttons」オンにすると、全てのキーが選択されます。

簡単に説明すると、下の数値を0.01mmに設定した場合、底打ち時から0.01mmだけ離すと入力がストップし、上の数値を0,01mmに設定した場合は、入力が切れた状態から0.01mmだけ再度押し込めば入力が行われる、といった挙動をします。

安定するのであれば両方とも最短の0.01mmにするといいです。

中央にある「Press」と書いてある数値がアクチュエーションポイント(AP)の数値になります。

先ほど紹介した2つの数値は全てAP以下で適用される数値で、APより上で0.01mm押しこんでも入力はされません。

そのためAPの数値は可能な限り小さくしたいですが、そうするとキーに触れただけで入力が行われるので、この数値は慎重に設定してください。

設定が終わったら中央下の「Confirm」を押して適用させてください。

これをしないと今までの設定が無かったことになります。

可能であれば1つの数値を変更するたびに適用させると安心です。

以上です。

これらの設定を行えばとりあえずはラピトリを使えるようになります。

この状態で使用した際に、安定して動作しなかった場合用にいくつか機能が用意されているため、次の節ではそれらの説明をします。

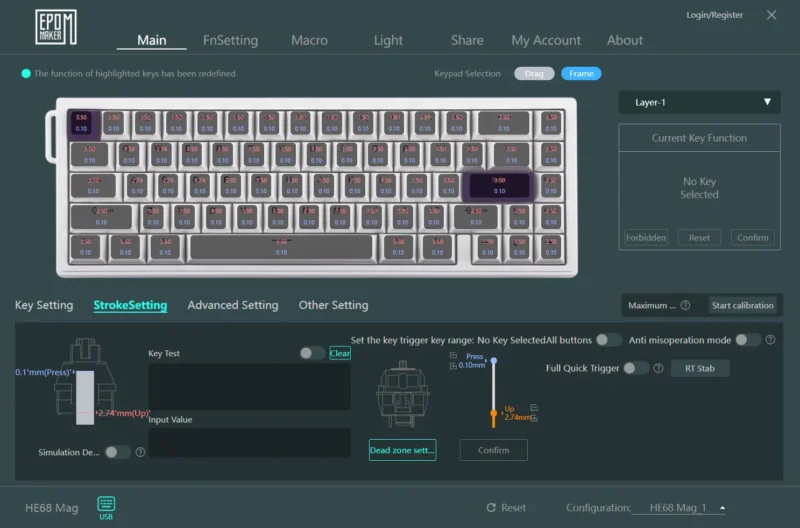

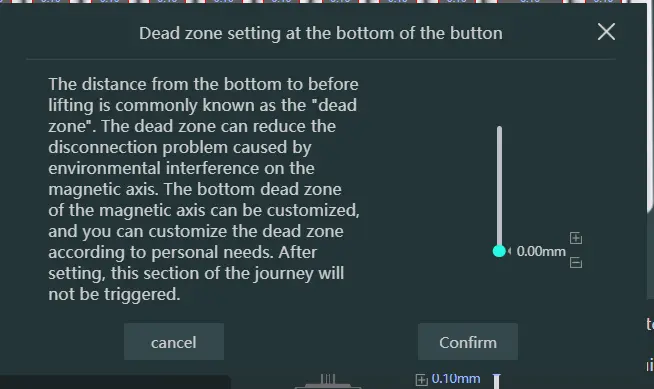

ボトムデッドゾーンやキャリブレーションと機能豊富

- ボトムデッドゾーン調節

- キャリブレーション

- 誤タッチ防止機能

- RT Stab(ラピトリを安定させる機能)

この4つの機能が用意されてます。

各機能について簡単に説明していきます。

- ボトムデッドゾーン

-

適用ボタンの左側にある「Dead zone sett」を押すとデッドゾーンを設定する画面が表示されます。

設定できるのはボトムデッドゾーンのみになっています。ボトム側のデッドゾーンなので、この数値を仮に0.1mmに設定すると、底打ち時から0.1mmの区間はキーを上下したとしても、入力はされたままになります。

このスイッチは底打ち時が3.50mmの深さになるため、3.50-3.40mmの区間がデッドゾーンになります。

設定したラピトリの数値が0.01mmの場合は3.40mmより浅い地点までキーを離す必要があります。0.01mm単位で入力の判断が行われるため、底打ち時に軸ブレの影響で0.01mm分の磁力の変化が生じた場合、キーの入力が意図せず止まってしまう事があります。

それを避けるために磁力の変化を検出しない区間(デッドゾーン)をあえて設けてる訳です。ただ、HE68に使用されているスイッチはかなり優秀なため、基本はデッドゾーン0で運用できそうです。

もし入力切れが目立つ場合は、この数値を少しずづ上げてみてください。 - キャリブレーション

-

右の中段にある「Start calibration」を押すと、キャリブレーション用の画面が表示されます。

「Start cal…」を押すことでキャリブレーションがスタートし、「キーを一番下まで押して離す」、これを全てのキーで行います。そうする事で、他社製のキースイッチに取り換えた際や、使用環境の変化などがあった場合でも、安定してキーボードを使用する事ができます。

夏場とかかなり重要になる機能です。 - 誤タッチ防止機能

-

右端にある「Anti misoperation mode」と言うのが誤タッチ防止機能になります。

AP0.1mmとかに設定すると、キーに触れただけで入力が行われるため、誤タッチが起こりやすくなるのですが、この機能をオンにしておけば、一瞬だけ触れるみたいな誤タッチ的な入力を検知して防止してくれます。

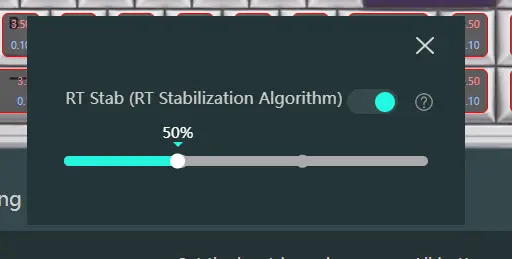

- RT Stab

-

右端にある「RT Stab」を押すと専用の画面が表示され、そこで機能をオンにすると4段階で機能を調節できるようになります。

こちらはラピトリを安定して動作させるための機能になるみたいですが、内部でのやり取りが増えてしまう為、遅延などへ悪影響が出るみたいなので、個人的にはオフが推奨です。

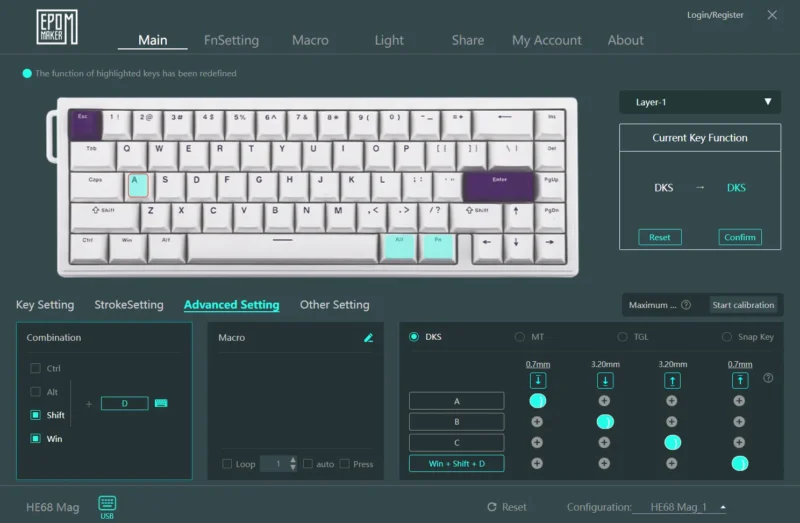

DKS・MT・TGL・Snap Keyを紹介

ここからは磁気スイッチならではの便利機能を4つ紹介します。

※ソフトウェアはMainのAdvanced Settingにて設定可能

- DKS

-

DKSはキーの押し込む深さによって入力を変化させる機能です。

1つのキーを押しこんで離すまでの間に、最大4種類の入力が可能になります。画像のように設定すると、Aキーを押しただけで「ABCD」と入力されます。

設定の仕方は、キーボード部分で設定したいキーを選択して、右下のDKSの部分で設定します。

左側の4つの四角が入力したいキーを、右側の+マークで入力のタイミングを設定できます。

設定後は右上の「Confirm」で保存しましょう。 - MT

-

MTはキーの単押しと長押しで別の入力を行う機能です。

「A」キーに単押し「a」 / 長押し「Shift + a」を登録すると、単押し時は「a」が入力されて、長押し時は「A」が入力されるようになります。

うまく使えればかなり便利な機能になっています。

- TGL

-

TGLはキーを自動で連打・長押ししてくれる機能です。

「A」キーに設定すると、「A」キーを1度押すだけで、その後指を離したとしても「A」が入力され続けます。

止めるには再び「A」キーを押すか、別のキーを押せばOKです。- Hold

-

キーを長押しした時と同じ連続的なキーの入力が行われる

(「オンオンオンオンオンオン」みたいな挙動) - Connnect the dots

-

キーを連打した時と同じ断続的な入力が行われる

(「オンオフオンオフオンオフ」みたいな挙動)

個人的な話ですが、この機能はパルワールドをプレイした際にお世話になった機能で、長押しをしたまま放置してトイレに行ったりできるため、かなり重宝しました。

- Snap Key

-

Snap Keyは他のキーボードでSOCDとか呼ばれたりしますが、早い話キーを離す必要が無くなる機能です。

説明するのが難しいので挙動をお伝えします。画像のようにKey1に「A」、Key2に「D」を割り当てたとします。

(これらはゲームでは横移動にあたるキー)

Aキーを押したままの状態でDキーを入力すると、Dのみが入力された扱いになり、その後Dキーを離すと再びAが入力されます。便利ではありますが、対人ゲームでは使用を禁止されている場合があったり、そもそもマナー的に対人ゲームでの使用は避けたかったりするので、実際に活躍する場面は少なそうです。

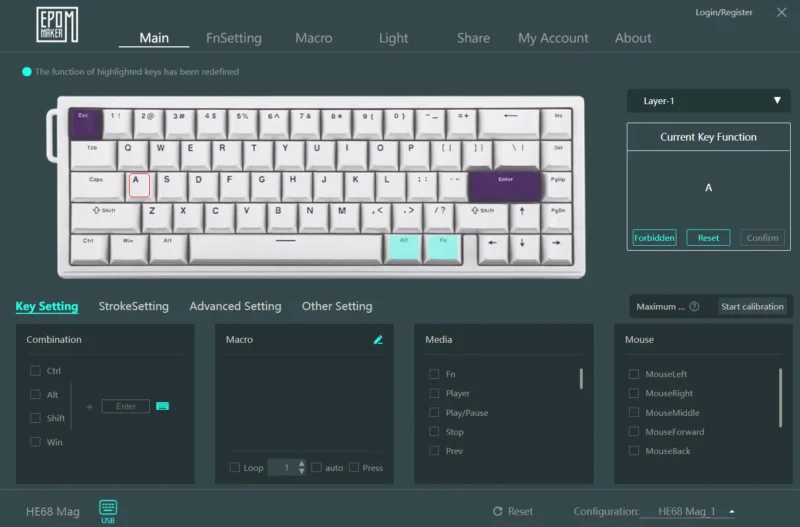

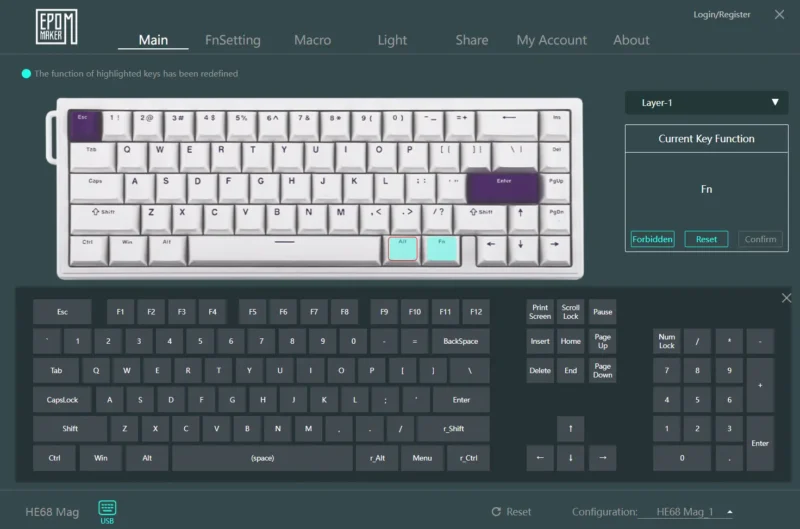

キーマッピングはFNキーも変更可能で自由度が高い

キーマッピングはデフォルトレイヤーとFNレイヤーとで設定する際のページが異なるので注意が必要です。

キーのマッピング方法は両方とも同じで、変更したいキーを選択して、割り当てたいキーを入力するだけです。

割り当てたいキーを入力する際ですが、もちろんキーボードで直接入力もできますし、左下にあるキーボードのマークを押すと、ソフトウェア上にテンキー付きのキーボードが表示されるので、そちらからクリックで入力する事もできます。

私は「Fn」キーと「右Alt」キーを入れ替えて使用しています。

そうすると「Fn」キーが、ホームポジションからギリ親指で押せるようになるので、我ながら結構便利だと感じています。

最近はまってるのがこのマッピング。

Fnレイヤーにテンキーと矢印キーを入れてます。

ご参考までに。

まとめ : 良かった点と悪かった点

「EPOMAKER HE68」の良かった点

- 少し前ならトップを取れるだけのラピトリ性能

- ソフトウェアでの自由度が高い

- 自社製キースイッチの軸ブレが少ない

- Fnキーの場所を変更できる

- 1万円以下

良かった点はこの5点になります。

やはり衝撃を受けたのはラピットトリガーを含めたゲーミングキーボードとしての性能の高さですね。

RT0.01mmかつデッドゾーン0の設定で安定して動作し、しかもそれが自社製のキースイッチで実現しているのが凄かったです。

遅延もかなり少ないですし、ポーリングレートも8000Hzとなっているので、性能面で見ればこれ以上の物はいらないレベル。

その他ではソフトウェアの自由度が高い点も良かったです。

Fnキーの場所を変更できないキーボードが多いのですが、HE68は変更できるようになっているが個人的にグッド。

ラピトリ周りの設定も細かい調整がしやすいように、0.01mm刻みで調整できる「+/-」のボタンが用意されていたりと、設定で感じる不満要素はほとんど無いように感じました。

そしてなによりもこれが1万円以下で買えてします。

コストパフォーマンスは最強格ですね。

「EPOMAKER HE68」の悪かった点

- 打鍵音・打鍵感は若干微妙

- ソフトウェアが日本語に非対応

- 公式の商品ページにラピトリ周りの詳細が無い

- WEBドライバーではない

残念だった点はこの4点。

磁気キーボードあるあるなのですが、打鍵音・打鍵感は若干微妙です。

ゲーム特化な重めの打鍵感、ガチャガチャとした打鍵音のダブルパンチで、普段の作業用としては少し使いづらいように感じました。

また、ソフトウェアは日本語に非対応で、慣れている人なら使いやすいのですが、初めて磁気キーボードを使用するような方にとっては、機能の多さと相まって使いにくく感じるかもしれません。

今主流のWEBドライバーではない点も残念。

これに関しては悪かった点と言うか、公式さんが損している気がする部分なのですが、商品ページの説明不足なところが多いです。

レベルの高いラピトリ性能や、デッドゾーンの設定、キャリブレーション機能、誤タッチ防止機能といった、売りにすべき部分が記載されておらず、商品ページを見ただけだと、「本当にラピトリ搭載なの?」とすら思ってしまうようなレベルです。

商品ページを改善すればかなり売れそう。

「EPOMAKER HE68」レビューまとめ

- 少し前ならトップを取れるだけのラピトリ性能

- ソフトウェアでの自由度が高い

- 自社製キースイッチの軸ブレが少ない

- Fnキーの場所を変更できる

- 1万円以下

- 打鍵音・打鍵感は若干微妙

- ソフトウェアが日本語に非対応

- 公式の商品ページにラピトリ周りの詳細が無い

- WEBドライバーではない

以上になります。

いかがでしょうか?

普段使いには向かないものの、ゲーム特化と考えるとコスパがかなり高い商品なのではと感じます。

性能面では必要十分どころかやりすぎなくらいレベルが高いですし、安定性に関しても申し分なし、それでいて1万円以下という価格設定を考えると、最強ですね。

おすすめな方は、

十分な性能を搭載しつつも、その中では比較的安価なラピトリキーボードを探している方

この方にはドンピシャ、と言うよりこれ以上ない選択肢になると思います。

EPOMAKER HE68ですが、Amazonだと20%オフクーポンがあり、何と8,000円とかで買えるので、購入の際は忘れずに!

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

次回はオフィスチェアのレビュー記事でお会いしましょう。

では、また。

コメント